|

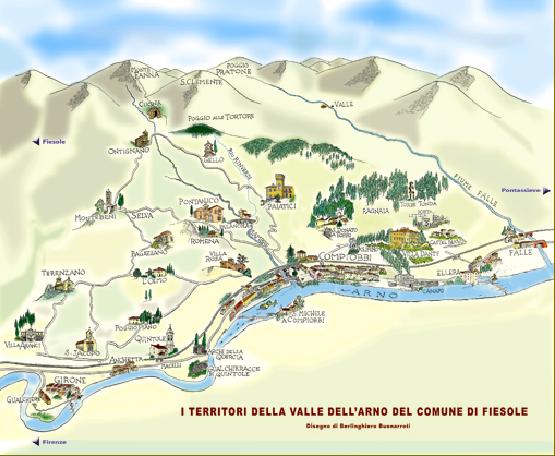

Benché l'Arno d'argento, come tutti i preziosi, negli ultimi decenni abbia subito una svalutazione, lo specchio d'acqua che va da Ellera a Girone è pur sempre un bel regalo per gli occhi. Si potrebbe addirittura cambiargli definizione e appellarlo "lago" invece che "fiume". La superficie del suo letto è così ampia che vi hanno trovato dimora moltissimi "extracomunitari" che si chiamano: airone cenerino, cormorano, gabbiano, garzetta, tarabuso, germano e martin pescatore.

Ci si può permettere di perdere lo sguardo nel verde cupo della Ragnaia e "trovare salvezza" nello svettare candido della torre Tonda, inghiottita da lingue di cipressi puntuti.

Chi ha mezz'ora supplementare, nel tardo pomeriggio, può godere del lusso di "un meditare assorto", possibile di fronte al tripudio alternante dei superbi verdi dei cipressi, misti ai gioiosi verdi dei pini. Basta inerpicarsi su, per la ripida che porta al Cimitero di Torri, per rimanere incantato dalla "nuance viridiana": una specie di sindrome di Stendhal locale che ha colpito più di un viaggiatore, con lo sprigionare della sua estasi di pace di fronte allo spettacolo della natura. Ma è senz'altro qualche maligno che ha affermato che il più bel panorama di Compiobbi lo si gode dal Cimitero, dove si può respirare, sia in vita che dopo, la sublime musica del silenzio.

Percorrendo la Valle del Sambre, che nasce dal Monte Fanna e che, in etrusco, significa "fiume dei morti", e che è stato pure visitato e disegnato su una carta idrografica degli affluenti dell'Arno da Leonardo da Vinci, è come se si entrasse all'interno dell'archivio della Natura: un vero e proprio "parco protetto dal buon senso" dove il panorama è rimasto intatto per secoli.

Dopo essersi lasciati alle spalle il ponticello pedonale della Palancola, al cui troncone centrale si attribuiscono origini romane, ci si avventura verso il borghetto di case coloniche di Calcinaia.

È il territorio della vecchia parrocchia di S. Martino a Vico, scomparsa alla fine del '700. Come azionando la macchina del tempo facciamo un salto all'indietro di mille anni: i poderi che ne formavano il popolo sono ancora tutti lì: il Colle, La Torre, Cas'arsa, Gello e i resti del "Palazzaccio" residenza dei Magalotti fino dal XIV secolo.

I segni dell'addomesticamento medievale sono ancora visibili nei campi, con la loro ripartizione delle coltivazioni e gli imponenti muri a retta. Non a caso lo scrittore romantico tedesco Hermann Hesse , nel 1904, in una piccola composizione in prosa di gusto neoromantico intitolata "Peter Camenzind", descrive la vallata del Sambre, vista da S. Clemente in una visione dall'alto in basso: «La valle è nei pressi di Fiesole, ma i viaggiatori non ci vanno mai perché non ci sono antichità. È una valletta di una bellezza strana e acerba, quasi disabitata, incuneata tra monti calvi e severi, lontana dal mondo, malinconica e deserta». E siccome, per fortuna, oggi è ancora così, forse conviene non pubblicizzare troppo che, poco distante dalla bella pieve romanica di Santa Maria a Ontignano, sempre risalendo il Sambre, in località Cùcina, ci sono i resti di una presunta tomba etrusca risalente a 2600 anni fa.

|

|