|

Se si pensa a Quintole, davanti ai nostri occhi scorrono le immagini di un borgo senza vita, tanto più che vi si trova anche il cimitero… La chiesa è quasi sempre chiusa, treni e auto sfrecciano veloci senza soffermarsi e meno male che c'è il campo sportivo che si anima in occasione delle partite!

Però non sempre è stato così. Fin dal medioevo si trovano a Quintole (in località detta Castagneto) le gualchiere per la lavorazione dei panni di lana, che sfruttavano l'energia fornita dalla corrente dell'Arno. Si trattava di un edificio imponente, lungo circa quaranta metri, del quale non restano che pochi ruderi. Fu fatto costruire alla fine del Duecento dai Donati e da questi ceduto agli Albizi attorno alla metà del secolo successivo. Furono abbandonate nel 1498 dopo due disastrose alluvioni.

Un tempo la strada aretina passava al di là della ferrovia, accanto alla chiesa. Poco oltre, oltrepassata l'osteria della Quercia, percorreva una stretta curva, quindi iniziava una discesa, allora molto più ripida di adesso tanto che, percorrendola verso Firenze, i carri più pesanti venivano "trapelati" con l'aiuto di animali forniti dai contadini vicini. In quel tratto la strada era sostenuta da una serie di arcate, dette gli Archi della Quercia, dove a volte i briganti aspettavano al varco le carrozze in transito.

Subito dopo la curva, nei secoli XVIII e XIX fu attiva una fornace da laterizio condotta da Giovanni Corsi. Sempre nel medesimo periodo si registra la presenza di un borgo detto "dei Tessitori" all'inizio dell'odierna via di Quintole (in località "i Macelli"), le cui case furono demolite per far posto al terrapieno della ferrovia, inaugurata nel 1862. Nel corso dei secoli è inoltre documentato un mulino.

Come si vede la cosiddetta modernità ha chiesto il suo tributo anche a questo piccolo borgo, smembrandone il territorio e le sue attività. Pare comunque che non sia ancora finita, giacché è in progetto la realizzazione di un doppio attraversamento dell'Arno per permettere alla viabilità di evitare l'abitato di Vallina.

La foto che pubblichiamo ci porta a soffermarci sul podere La Quercia, che si affaccia lungo l'attuale percorso della via Aretina, sul lato verso l'Arno. Un tempo, quando l'agricoltura costituiva l'occupazione primaria, fu un podere di una certa consistenza, lavorato dalla famiglia Bartoli fino al secondo dopoguerra. Quando nel lontano 1785 la famiglia vi si insediò era composta dal capoccia Pietro del fu Stefano con moglie e otto figli, un fratello e una sorella "bizzi", oltre a due garzoni. Nel 1832 il podere fu diviso e quello denominato Quercia 2 fu dato a mezzadria alla famiglia Pratesi.

Il podere appartenne fin dal XVI secolo allo spedale di Santa Maria Nuova, dal quale nel 1782 lo acquistò il marchese Francesco di Ubaldo Feroni per il prezzo di 9.350 scudi. Nel 1803 il podere risultava proprietà della famiglia Orvieto, di religione ebraica, che l'aveva acquistato al prezzo di 10.640 scudi di moneta fiorentina. Nel 1828 pervenne a Angelo di Amerigo Gondi per 9.000 scudi, pari a 37.800 fiorini [ASF, Catasto Lorenese, filze 532, 553, 578]. In seguito il podere fu acquistato dalla Fattoria di Pagnana, nel comune di Rignano sull'Arno, per passare in epoca più recente alla famiglia Cini.

L'edificio fu costruito attorno alla struttura di un'antica casa-torre, oggi scapezzata, che ne denota una origine diversa, forse in funzione delle vicine gualchiere di Quintole, poc'anzi citate. Proprio sulla facciata della torre che guarda verso la via Aretina si può ancora vedere uno stemma in pietra, pur molto corroso a causa dello sfaldamento del materiale.

Silvano Bartoli - che vi abitava - a un ricercatore che non distingueva altro che una mitra con i suoi svolazzi, ebbe un giorno a dire, in modo sbrigativo, che lui ricordava bene, invece, la presenza della figura di «un mucco» con tutti suoi attributi. Nello scudo, sagomato in forma rinascimentale, si distingue infatti, pur con difficoltà, la sagoma di un toro rampante, mentre nel riquadro in alto si nota una mitra vescovile, con le infule - i due nastri svolazzanti che la abbelliscono - che formano un elegante arabesco ai lati. Nel linguaggio araldico questo sta a significare la dignità vescovile del personaggio che ha fatto apporre lo stemma.

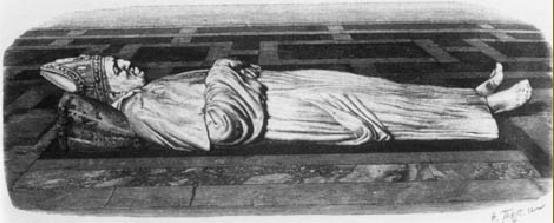

Non è stato facile arrivare a determinare il suo nome. Solo incrociando ricerche d'archivio con quelle araldiche si è potuto appurare che nei primi anni del XVI secolo l'edificio era appartenuto a monsignor Leonardo Buonafé (1448-1543), frate certosino e dal 1528 vescovo di Cortona. Più che il soglio vescovile fu però il precedente incarico di spedalingo di Santa Maria Nuova - ottenuto nel 1500 - a dargli fama e prestigio. Con le sue innovazioni aveva portato lo spedale a una efficienza tale che se ne parlava anche lontano da Firenze. Giovanni de' Medici, da poco salito al soglio pontificio col nome di Leone X (1513-1521), gli sollecitò consigli e direttive da applicare agli ospedali romani, e perfino Enrico VIII re d'Inghilterra nel 1524 chiese i regolamenti per poterne allestire uno simile a Londra. Le sue spoglie sono sepolte alla Certosa del Galluzzo, sotto un bel monumento funebre scolpito nel marmo da Giuliano da Sangallo, che lo raffigura con l'abito vescovile, disteso su un guanciale.

Dai documenti d'archivio risulta che era stato proprio monsignor Buonafé a donare il podere La Querce allo spedale di Santa Maria Nuova, in data 5 febbraio 1527 per rogo di ser Lorenzo Violi. La cosa curiosa è che tra le clausole poste dal donatore si legge che «non si può vendere, né alienare in modo alcuno, né meno levare l'arme [lo stemma] altrimenti ricade alla Certosa di Firenze» [ASF, Ospedale S. Maria Nuova, 583 (Campioni dei beni, 1564), c. 107]. La presenza dello stemma sull'edificio era dunque condizione essenziale per la sua permanenza fra i beni dello spedale.

Quella dei Buonafé (o Buonafede, o Buonafedi) fu una ricca famiglia di mercanti e banchieri di antica origine fiorentina, che ebbe uno stemma d'oro alla piramide di sei cime di verde cimata dal toro di rosso.

Circa mezzo secolo più tardi un altro membro di quella famiglia, Lionardo di Giovanni Buonafede, omonimo del vescovo, fu per due anni consecutivi Podestà di Fiesole (1584-85), lasciando per memoria (secondo la consuetudine) il proprio stemma sul palazzetto pretorio, oggi sede del Comune di Fiesole. Lo si può vedere nell'atrio, al di sopra della porta d'ingresso dell'Ufficio Anagrafe.

|

|